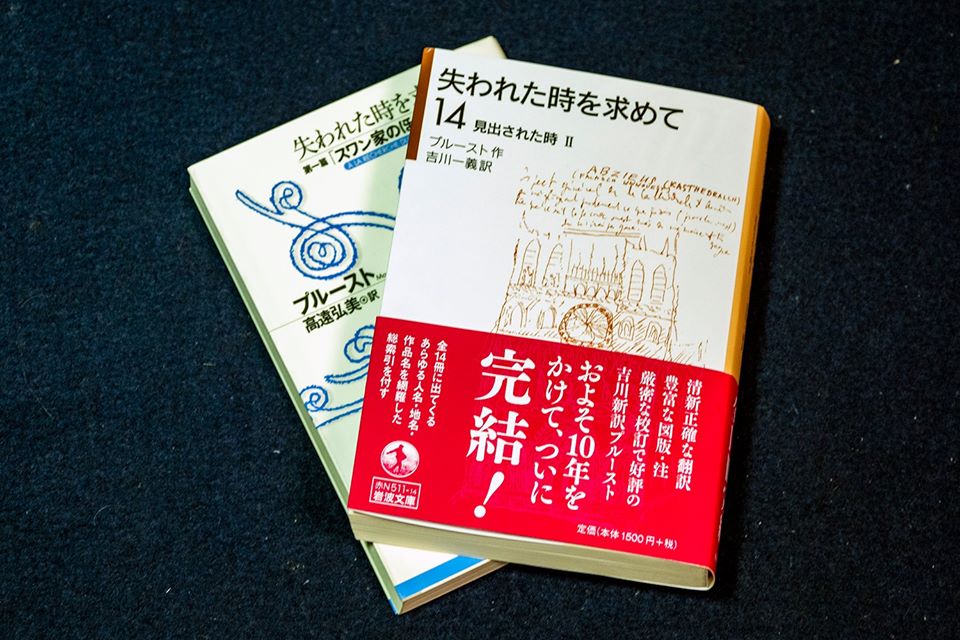

Facebookにも書いたのですが、先日めでたくマルセル・プルースト著「失われた時を求めて」の日本語訳全14巻を読了しました。4年ほどかかりました。読むのが遅かったのではなく、新訳の発刊がなかなか進まなかったからです。写真のように光文社古典新訳文庫版で読み始めたのですが、なかなか続きが出ないので(現在も未完結)、第5巻から岩波文庫に乗り換え、新訳が出るたびに読み進んで今日に至りました。

個人的な経緯(いきさつ)もあって10代後半からいつかは読みたいと思いつつ半世紀を超えてしまったことになります。「個人的な経緯」というのは、私が「フランス文学専攻」という学科を卒業しているからです。それなのにフランス語が話せないと、これも半世紀にわたって揶揄され続けてきましたが、フランス「語」専攻ではありません。苦しい弁解ではありますが、実際その通りです。フランスの文学が好きだっただけです。そのような経緯の中にフランス文学の金字塔とも言われる「失われた時を求めて」が存在していました。

この小説を広くお勧めする気は全くありません。日本では専門家とマニア計100人くらいの人が読めば十分だなというのが率直な感想です。文芸評論家風に説明すれば、20世紀初頭のフランス社交界を舞台に貴族の没落とブルジョワの台頭、社交界人士の同性愛などをからめ、一方で時の流れに抗い、流され、老いて行く人間の姿を描いた小説でもあります。時の移ろいの描写はともかく、延々と続くサロンの描写に日本人は飽き飽きしてしまいます。自分自身につながる何物もそこに見い出せないからです。したがって面白くもなんともない。かくして日本人が読了することが極めて少ない小説の一つとなりました。

読み終えてやっと肩の荷を下ろした気分です。