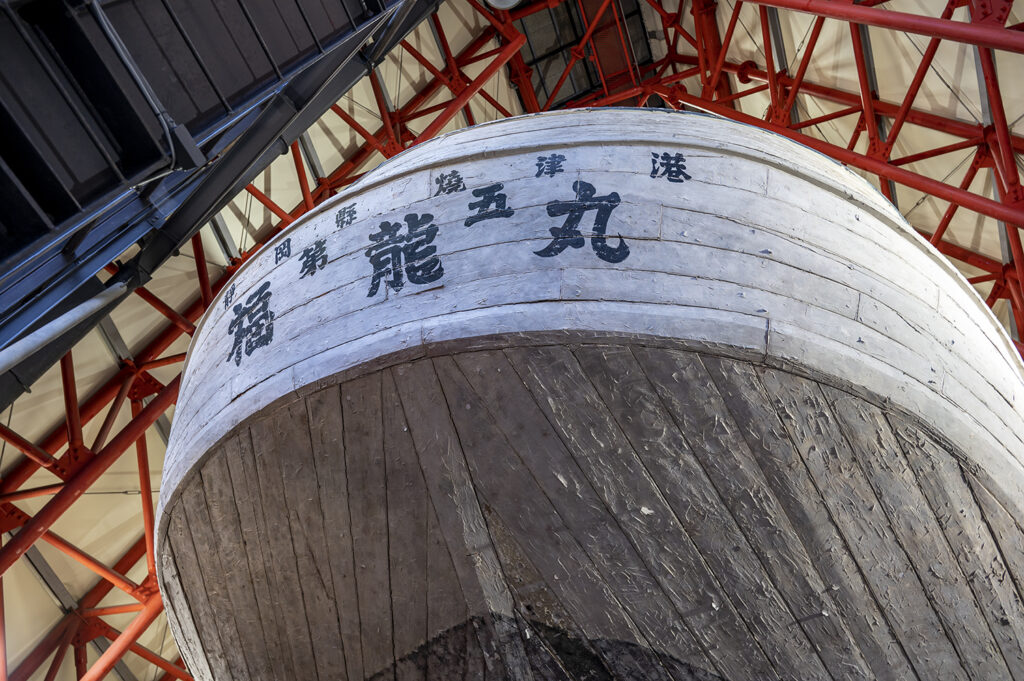

一度は実物や現地を見てみたいと思いながら、いつか長い年月がたってしまうということがあります。江東区の夢の島公園に保存されている第五福竜丸(福龍丸)がその一つでした。

いまや世の中からすっかり忘れられてしまっていますが、米国が南太平洋で盛んに原爆や水爆の実験をやっていた頃、近くの海域で操業していたマグロ漁船の第五福竜丸に放射能を含んだ灰が降りかかり、乗組員が放射線被害を受けました。そのお一人は数ヶ月後に亡くなり日本中が大騒ぎになりました。

と書いても、それは1954年のこと。まだ幼児だったのでリアルタイムでよく理解できたはずもありません。雨に放射能が含まれていて濡れるとハゲるぞなどと真剣に心配していただけです。なのになぜか第五福竜丸が焼津港に帰ってきたシーンなどが記憶に残っています。まだ家にテレビはありません。どうして覚えていたのだろうと思いを巡らせて、思い至ったのはニュース映画です。当時は映画館に行くと、お目当ての映画の前や二本立ての間にニュース映画を上映していたのです。

話を戻すと、第五福竜丸はその後、紆余曲折を経て東京のゴミ捨て場であった「夢の島」にうち捨てられました。それを東京都が展示館を建てて保存しました。1976年のことだそう。美濃部都知事の時代ですね。

50年近く経ちますが、展示館は十分メンテナンスされていて、その日は休日のためか見学者が10人以上いました。小さいお子さんを連れた夫婦なども見かけました。時代は変わっても社会から忘れられても、よくぞこれまでしっかり保存してきたものです。

それにしてもこんな小さな木造船でよく南太平洋まで行ったものだと、それにも驚きました。

実物を見ないとわからないことって、たくさんあるものですね。